“Fragmentado” não é apenas o título de um filme ou um conceito cinematográfico popularizado pela cultura pop. A palavra carrega em si uma chave para entender um fenômeno psíquico real: a forma como a mente humana, diante de um mundo percebido como hostil, pode se dividir em partes que deixam de dialogar entre si. Essa cisão não cria monstros instantaneamente, mas abre espaço para que indivíduos vulneráveis se distanciem da empatia e, em alguns casos, encontrem na violência uma forma distorcida de afirmação. O risco não está apenas na fragmentação em si, mas na ausência de integração — quando máscaras sociais substituem vínculos autênticos e ressentimentos ocultos se acumulam em silêncio.

Na cultura contemporânea, esse tema ganha contornos perturbadores. Casos de violência extrema, como assassinatos em série ou crimes aparentemente sem motivação, costumam ser interpretados sob o prisma do mistério: como alguém pode ter cometido algo tão cruel? A resposta simplista muitas vezes recorre a diagnósticos ou rótulos, como se uma sigla do CID fosse suficiente para explicar. Mas reduzir atos violentos a diagnósticos clínicos não apenas é incorreto — também alimenta estigmas que nada dizem sobre a complexidade do comportamento humano. Nenhum transtorno isolado determina escolhas éticas ou morais. O que se vê nesses casos é a sobreposição de fatores: estruturas de personalidade fragilizadas, contextos sociais desumanizantes, ressentimentos não elaborados e uma cultura que, ao mesmo tempo em que condena, glamouriza o mal.

Esse último ponto talvez seja o mais inquietante. Manchetes que qualificam criminosos como “bonitos”, documentários que os transformam em protagonistas e séries de true crime que exploram cada detalhe para o consumo coletivo revelam uma contradição profunda. Como sociedade, oscilamos entre a repulsa e a fascinação. Queremos entender — mas também transformamos o horror em espetáculo. Essa ambiguidade cultural envia mensagens subliminares perigosas: que a crueldade pode garantir fama, que a violência pode assegurar lembrança, que o mal pode ser estetizado.

É nesse terreno ambíguo que a fragmentação psíquica encontra palco. O que deveria ser visto como falha de empatia e necessidade de prevenção se torna combustível para notoriedade. A mente humana é complexa demais para explicações lineares, mas uma coisa é clara: quando a fragmentação se alia à falta de vínculos éticos e ao fascínio coletivo pelo mal, o resultado é um risco que ultrapassa o indivíduo e atinge toda a sociedade.

Fragmentação da personalidade: sobrevivência ou risco?

A fragmentação da personalidade não é uma ficção cinematográfica, mas uma dinâmica real do psiquismo humano. Diferente do que filmes como Fragmentado sugerem, não se trata de múltiplas identidades independentes, mas de uma cisão interna em que partes do eu deixam de dialogar. É uma forma de sobrevivência diante de um mundo percebido como hostil. O sujeito veste máscaras sociais que lhe permitem funcionar, mas mantém camadas ocultas de ressentimento, medo ou raiva que não encontram espaço para expressão saudável.

Esse mecanismo pode surgir cedo. Crianças expostas a ambientes instáveis aprendem a esconder vulnerabilidades para evitar punições ou rejeição. Criam personagens — o obediente, o engraçado, o prestativo — que garantem aceitação, mas deixam para trás aspectos genuínos da psique. A fragmentação, nesse sentido, é adaptativa: ajuda a atravessar situações dolorosas. O risco aparece quando a integração não acontece na vida adulta. Sem referências éticas, vínculos de confiança ou acolhimento afetivo, as máscaras se endurecem e o eu fragmentado passa a viver em constante desconexão.

A consequência dessa cisão é uma visão distorcida da realidade. Enquanto uma parte busca pertencimento e reconhecimento, outra carrega ressentimento contra o mundo. Essa tensão interna pode gerar comportamentos de isolamento, insatisfação crônica e até explosões de raiva. O perigo não está em fragmentar — pois todos, em algum grau, o fazem —, mas em perder a capacidade de reunir essas partes sob uma consciência que reconhece limites e responsabilidades.

Assim, a fragmentação da personalidade é ambivalente: pode ser ferramenta de sobrevivência, mas, se não integrada, abre caminho para distorções profundas. O que começa como defesa pode se transformar em risco, tanto para o próprio indivíduo quanto para quem convive com ele.

O fascínio coletivo pelo mal

O interesse humano pelo mal não nasceu com a cultura digital. Desde a Idade Média, figuras como Vlad, o Empalador, ou a condessa Elisabeth Báthory — acusada de torturar e assassinar jovens camponesas — foram ao mesmo tempo temidas e mitificadas. As atrocidades que praticaram não impediram que suas histórias fossem perpetuadas, transformando-os em lendas, quase personagens de um folclore sombrio. Séculos depois, ainda são lembrados em artigos, livros e até celebrações de datas, como se o horror tivesse atravessado o tempo na forma de espetáculo.

No presente, a lógica continua. Séries de true crime, documentários sobre serial killers e até listas como “os criminosos mais bonitos do mundo” demonstram que a violência, quando narrada, ganha contornos de entretenimento. A vítima, quase sempre, ocupa papel secundário, enquanto o autor do crime assume o protagonismo. Para indivíduos com traços narcisistas ou antissociais, esse cenário funciona como validação: se o mal garante notoriedade histórica, talvez valha o risco.

A cultura digital intensifica o processo. Crimes recentes se tornam trending topics, explorados em memes, fóruns e podcasts. Alguns criminosos chegam a receber grupos de “fãs” nas redes, repetindo o padrão de séculos atrás: transformar a crueldade em capital simbólico. Mesmo quando a intenção declarada é apenas estudar ou se informar, a linha entre curiosidade e glamourização é tênue.

O problema não está em querer entender o comportamento humano, mas em como a espetacularização do mal envia mensagens perigosas. O que deveria ser condenação pode se tornar inspiração para personalidades desumanizadas em busca de impacto. Ao consumir sem reflexão crítica, a sociedade ajuda a sustentar o palco onde egos sombrios encontram espaço para crescer. Afinal, todo espetáculo precisa de plateia.

Transtornos, comorbidades e a mente complexa

Quando se discute violência extrema, há uma tendência de buscar um diagnóstico que explique tudo. Mas a mente humana não funciona em linhas tão diretas. Transtornos clínicos — como TDAH, TOC, autismo nível 1 ou distúrbios alimentares — moldam formas específicas de funcionamento psíquico, ligadas à atenção, ao controle da ansiedade, à percepção sensorial e à regulação emocional. Contudo, não determinam caráter, ética ou escolhas morais.

O caso de Bryan Kohberger ilustra essa complexidade. Em documentos judiciais, ele relatou diagnósticos de autismo, TDAH, TOC e ARFID poucos meses antes de assumir a autoria dos assassinatos em Idaho. Nenhum desses quadros, isoladamente, explicaria a violência. Mas quando coexistem com traços de personalidade narcisista ou antissocial, criam um terreno mais vulnerável. O risco não está no CID em si, mas no modo como esses funcionamentos se articulam com uma estrutura de ego já marcada por ressentimento e desumanização.

É nesse ponto que a comorbidade ganha relevância. Tanto o TDAH quanto o TOC apresentam alta associação com transtornos de humor e ansiedade, o que indica vulnerabilidade maior na regulação emocional. Pesquisas mostram alterações no sistema límbico e na amígdala — regiões ligadas ao medo e ao controle das emoções. No TDAH, predomina a dificuldade em inibir impulsos; no TOC, a hiperatividade dos circuitos que geram rigidez e preocupação constante. Quando esses dois funcionamentos coexistem, criam um estado de tensão interna: de um lado, o impulso; de outro, a necessidade extrema de controle.

Em perfis mais frágeis, essa combinação pode intensificar a sensação de insatisfação e conflito permanente. No caso de Kohberger, refletiu-se em isolamento social crescente, hiperfoco em temas violentos e perda progressiva da “máscara social” que sustentava sua convivência. O perigo não está no diagnóstico clínico em si, mas no encontro dele com estruturas de personalidade que recusam a empatia.

O narcisismo perverso como motor oculto

O narcisismo é um traço presente em todos os seres humanos: precisamos de autoestima e de reconhecimento para nos desenvolvermos. O problema surge quando esse traço se transforma em estrutura rígida e defensiva, especialmente na forma do narcisismo perverso. Nesse quadro, o indivíduo não apenas busca validação externa, mas também encontra prazer em humilhar, manipular e reduzir o outro. O vazio interno é tão intolerável que a única forma de aliviar a frustração é projetando-a em quem está por perto.

Esse tipo de funcionamento cria uma lógica distorcida: “se não sou reconhecido pelo que acredito merecer, farei com que ao menos temam ou falem de mim”. É aqui que o narcisismo perverso se conecta ao fascínio coletivo pelo mal. O indivíduo percebe que a notoriedade pode vir não apenas do sucesso, mas também do horror. E, em vez de se frustrar em silêncio, decide atravessar a linha do inaceitável.

O caso de Bryan Kohberger se encaixa nesse padrão. Ele estudava obsessivamente a psicopatia, pesquisava sobre serial killers e buscava compreender a lógica da violência. Não era apenas curiosidade acadêmica: havia identificação. O narcisismo perverso explica a motivação “invisível” que tantos acreditam faltar — não se trata de dinheiro, vingança ou paixão, mas de uma necessidade de se sentir significativo em um mundo onde se percebia invisível. A violência se torna, assim, uma forma de gravar seu nome na história.

Essa leitura não serve para justificar, mas para entender a engrenagem psíquica. Quando inteligência, ressentimento e vazio interno se encontram, nasce um motor silencioso e poderoso. O narcisismo perverso, nesse sentido, não é apenas um traço de personalidade — é um gatilho capaz de transformar frustração em destruição.

O caso Idaho: Bryan Kohberger e o ego fragmentado

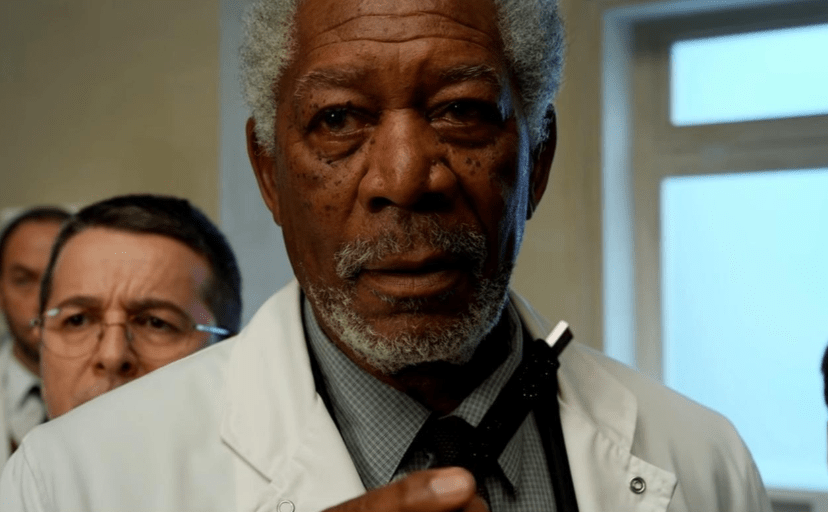

Em novembro de 2022, a pequena cidade de Moscow, em Idaho, foi marcada por um crime brutal: quatro estudantes universitários foram assassinados em sua própria casa. O responsável, Bryan Kohberger, não se encaixava na imagem de um criminoso comum. Doutorando em criminologia, vinha de uma trajetória acadêmica que, em tese, deveria levá-lo a compreender e até prevenir crimes — não a cometê-los. Sua queda expôs de forma crua como inteligência e estudo não são antídotos contra um ego fragmentado.

Meses antes de confessar os assassinatos, Kohberger relatou diagnósticos de autismo nível 1, TDAH, TOC e ARFID. Nenhum deles, isoladamente, explicaria sua violência. Mas, combinados a uma personalidade marcada por traços narcisistas e obsessivos, desenharam um cenário de isolamento, hiperfoco e perda da capacidade de sustentar a vida social. Digital forenses mostraram que ele buscava obsessivamente termos como “psicopata” e passava noites estudando serial killers, o que revela mais do que interesse acadêmico: aponta para identificação e espelhamento.

Sua trajetória ajuda a ilustrar a engrenagem descrita ao longo deste artigo. A fragmentação da personalidade se manifestava na distância entre a máscara do estudante aplicado e o ressentimento silencioso diante de uma vida que não lhe trazia o reconhecimento esperado. O fascínio coletivo pelo mal, por sua vez, oferecia o palco simbólico: uma galeria de nomes que, ainda que condenados, permaneciam lembrados. E o narcisismo perverso fechou a equação, transformando frustração em necessidade de notoriedade.

O caso Idaho mostra que a motivação não estava ausente. Ela residia na percepção distorcida de mundo de um indivíduo que, incapaz de integrar suas próprias partes, buscou no horror a validação que não encontrou na vida cotidiana. Um lembrete doloroso de como mente, personalidade e cultura se entrelaçam para criar monstros camuflados.

Entre lucidez e empatia: a única prevenção possível

Casos como o de Bryan Kohberger não podem ser lidos apenas como desvios individuais. Eles revelam um ponto de tensão da sociedade contemporânea: o quanto ainda falhamos em integrar nossas próprias fragmentações. Ao mesmo tempo em que condenamos a violência, consumimos narrativas que a glamourizam; enquanto exigimos empatia, promovemos discursos que a enfraquecem. Essa incoerência coletiva também alimenta os vazios que dão origem a personalidades perigosas.

A lucidez exige reconhecer que a mente humana é complexa e que diagnósticos clínicos não explicam sozinhos comportamentos extremos. A fragmentação da personalidade pode ser defesa, mas, sem vínculos que ensinem empatia, transforma-se em risco. Transtornos como TDAH ou TOC podem coexistir com traços antissociais, mas não determinam violência: o que agrava o quadro é a ausência de referências éticas, de limites claros e de ambientes que acolham sem indulgência.

A empatia, nesse contexto, não é apenas virtude individual, mas ferramenta de prevenção coletiva. Educar para o cuidado, para a escuta e para a responsabilidade é criar freios internos que nenhuma lei ou pena consegue impor sozinha. Reconhecer sinais sutis de desumanização — a crueldade travestida de humor, a indiferença normalizada como autenticidade — é uma forma de proteger vínculos e evitar que a sombra se instale.

Não há solução única nem resposta simples. O que existe é a necessidade urgente de reequilibrar o eu e o outro. Sem lucidez, corremos o risco de repetir o ciclo de espetacularizar monstros, enquanto ignoramos as microviolências cotidianas que os antecedem. E sem empatia, corremos o risco de alimentar, com indiferença, o mesmo vazio que deu origem a tantos horrores. No fim, o verdadeiro antídoto contra o ego fragmentado é a coragem de ensinar e sustentar humanidade.

Brunna Melo — Estratégia com alma, palavra com presença

Brunna Melo é estrategista de conteúdo, revisora, copywriter e guardiã de narrativas que curam. Atuou por uma década na educação pública, onde aprendeu, na prática, que toda comunicação começa com escuta. Sua trajetória une técnica e intuição, método e magia, estrutura e sensibilidade.

Formada em Relações Internacionais, mas também com formação técnica em Recursos Humanos e Secretariado, Brunna carrega ainda em seu percurso a pós-graduação em Diplomacia e Políticas Públicas e cursa a licenciatura em Psicopedagogia. Dos 16 aos 26 anos trabalhou na rede pública de Itapevi, onde desenvolveu um olhar atento às subjetividades, à inclusão e à palavra como ferramenta de transformação. Em 2019, realizou intercâmbio em Montreal, no Canadá, onde consolidou sua fluência em francês, inglês e espanhol, ampliando sua visão multicultural e espiritual.

Hoje, Brunna integra SEO técnico, copywriting consciente e comunicação simbólica para marcas e pessoas que desejam crescer com base, respeitando o tempo de quem lê e a verdade de quem escreve. Atua em projetos nacionais e internacionais com foco em posicionamento estratégico, revisão acadêmica, produção de conteúdo e construção de autoridade orgânica com profundidade e coerência.

Mas sua atuação vai além da técnica. Brunna é bruxa de alma antiga, com forte ligação à ancestralidade, aos ciclos e à linguagem como portal. Sua escrita é ritualística, sua presença é intuitiva e seu trabalho parte do princípio de que comunicar é também cuidar — é criar campos de confiança, abrir espaço para o sagrado e firmar digitalmente o que o corpo muitas vezes não sabe nomear.

Mãe, mulher neurodivergente, educadora e artista, Brunna transforma vivências em matéria-prima para narrativas com sentido. Seus textos não são apenas bonitos — são precisos, respeitosos, vivos. Acredita que conteúdo de verdade não serve só para engajar, mas para construir pontes, evocar arquétipos, gerar impacto real e deixar legado.

Atualmente, colabora com agências e marcas que valorizam conteúdo com presença, estratégia com alma e comunicação como campo de cura. E continua firmando um só compromisso: que toda palavra escrita esteja a serviço de algo maior.

Deixe um comentário