As raízes da violência raramente estão no instante em que o crime acontece; quase sempre nascem de uma infância silenciosa, onde medo e abandono moldam identidades. Essa verdade já aparecia em 1937, quando Jorge Amado publicou Capitães da Areia e mostrou meninos de rua em Salvador aprendendo a sobreviver entre fome, repressão policial e ausência de cuidado. Eles não nasceram violentos; foram empurrados para um mundo onde ser vulnerável podia custar a vida. A mesma lógica segue viva hoje em bairros pobres, onde miséria, isolamento e falta de proteção continuam criando feridas que podem se transformar em agressão.

Entender esse processo não é justificar quem machuca, mas olhar com lucidez para como o mal se constrói. Nem todo traumatizado se torna abusador, mas quase todo abusador profundo carrega um núcleo antigo de dor não metabolizada. Existe um espectro: algumas pessoas transformam o sofrimento em busca de cura, outras cristalizam essa dor em controle e dominação.

Quando uma criança vive abuso físico, emocional ou sexual, o corpo aprende que sentir é perigoso. O sistema nervoso passa a operar em alerta permanente, sacrificando confiança e empatia para garantir sobrevivência. Em vez de vínculo, cresce a habilidade de se defender e, em alguns casos, atacar. A psicologia chama de “identificação com o agressor”: para não ser impotente, o sujeito internaliza o papel de quem feriu.

O ambiente social reforça essa rota. Pobreza extrema, violência doméstica e estruturas patriarcais ensinam cedo que poder é sinônimo de segurança. Quando a comunidade não protege e a justiça falha, crianças aprendem que controlar é mais seguro do que confiar. Esse processo não elimina a responsabilidade adulta, mas explica por que o caminho para a crueldade muitas vezes começa como tentativa de sobrevivência.

Ao recuperar Capitães da Areia e confrontar as manchetes atuais, percebemos que o ciclo é antigo e resistente: crianças esquecidas, abandono institucional, violência que se repete. Compreender essas engrenagens é o primeiro passo para quebrá-las — protegendo quem é vulnerável e interrompendo a produção social de agressores.

O cérebro sob trauma e a aprendizagem do predador

Quando a violência é parte do cotidiano infantil, o corpo aprende cedo que estar vulnerável é perigoso. O sistema nervoso passa a funcionar em modo de alerta contínuo. A amígdala, centro de detecção de ameaça, permanece hiperativada; já o córtex pré-frontal, que regula emoções e ajuda a conter impulsos, amadurece de forma precária. Essa configuração favorece respostas rápidas de defesa, mas dificulta empatia e reflexão antes da ação. A criança que vive sob medo extremo fica neurologicamente preparada para sobreviver, não para confiar.

Ao longo do tempo, essa hipervigilância pode se transformar em um padrão mais complexo. Sempre que domina ou intimida alguém, a pessoa sente um alívio químico: descargas de dopamina e adrenalina que reforçam a sensação de força. É um “atalho” para não se sentir impotente. A psicologia chama esse fenômeno de identificação com o agressor; alguns neurocientistas descrevem como “aprendizagem do predador”. O cérebro, treinado a evitar dor, passa a buscar o papel de quem causa medo — porque ali parece existir segurança.

Essa aprendizagem se consolida quando o entorno valida ou não pune esses comportamentos. Se a criança cresce vendo que quem manda é respeitado, que quem grita é obedecido, que quem viola sai impune, a rede neural se fortalece nessa direção. A plasticidade cerebral, que poderia apoiar resiliência e vínculo saudável, é usada para aperfeiçoar estratégias de controle. Com o tempo, a defesa se torna identidade: dominar não é mais só evitar dor, mas também sentir-se alguém.

O ambiente social amplia esse processo. Em contextos de pobreza extrema, violência doméstica e ausência de serviços de apoio, ser sensível pode significar ser esmagado. O patriarcado ainda ensina meninos a esconder medo e vergonha, enquanto a cultura castiga fragilidade e exalta força. Assim, a capacidade de empatia — que depende de segurança afetiva — é sacrificada em nome da autopreservação.

Compreender essa neurobiologia não significa retirar responsabilidade. A vida adulta oferece possibilidades de terapia, reflexão e mudança de rota, mas quem viveu sob ameaça constante parte com um mapa interno distorcido. Esse conhecimento é valioso para prevenção e justiça: ajuda a entender por que políticas públicas de proteção à infância e abordagens terapêuticas precoces são tão eficazes para impedir que o trauma se converta em destruição de outras vidas.

Narcisismo maligno e a superioridade como defesa

Há uma diferença clara entre o que chamamos de narcisismo saudável — a capacidade de reconhecer o próprio valor e estabelecer limites — e o narcisismo patológico, especialmente em sua forma mais perigosa, o chamado narcisismo maligno. Essa configuração psíquica não nasce de autoestima elevada, mas do oposto: um eu interno marcado por vergonha profunda e medo de ser insignificante. Como o contato com essa ferida é intolerável, a mente constrói uma armadura de grandiosidade e direito absoluto sobre os outros.

O mecanismo é, em essência, defensivo. Sentir-se superior serve para afastar a lembrança inconsciente de ser pequeno, vulnerável e humilhado. Quando alguém foi exposto a abuso ou abandono, cada traço de fraqueza percebida pode reativar dor antiga; dominar o outro oferece uma sensação de invulnerabilidade. Por isso, essas pessoas frequentemente buscam posições de controle — dentro da família, em relacionamentos ou em ambientes sociais — e reagem com hostilidade a qualquer ameaça de igualdade ou intimidade real.

A vergonha, núcleo central do narcisismo maligno, não é uma emoção simples; é corrosiva, ligada a experiências precoces de humilhação. Em vez de processá-la com apoio, a pessoa aprende a projetar: tudo que é visto como fraco ou indigno é colocado no outro, que se torna alvo de desprezo. Assim, mantém-se a ilusão de força e pureza, enquanto a ferida verdadeira permanece inacessível.

Outro traço importante é a incapacidade de tolerar limites externos. Quando a sociedade não responsabiliza ou quando há espaço para manipular narrativas, o narcisista maligno expande seu poder. Ele cultiva imagem pública aceitável, carismática ou até moralmente elevada, mas preserva um funcionamento íntimo de exploração. Esse contraste entre aparência e essência confunde vítimas e observadores, dificultando intervenções.

A necessidade de superioridade também cumpre uma função neurobiológica: aumenta dopamina, reduz ansiedade e reforça um senso de existência. Mas é um alívio instável. Por isso, indivíduos nesse espectro tendem a buscar novas provas de controle, relacionamentos onde possam dominar, espaços em que sejam intocáveis. Essa fome não sacia porque é sustentada por medo e não por verdadeira autovalorização.

Entender essa dinâmica ajuda a enxergar por que confrontar diretamente a grandiosidade pode gerar reação agressiva e perigosa. Ajuda também a diferenciar carisma de integridade: muitos dos que ferem silenciosamente sabem construir reputações respeitáveis. Reconhecer esses padrões é passo crucial para proteger possíveis vítimas e desnaturalizar relações onde o poder serve apenas para esconder uma ferida não curada.

Repetição, zona de conforto e a diferença entre narcisista e antissocial

Tanto o narcisista quanto o indivíduo com traços antissociais tendem a repetir padrões abusivos, mas a motivação interna não é idêntica. A repetição nasce, em grande parte, de um mecanismo de sobrevivência: quando controlar o outro trouxe alívio e sensação de poder em algum momento, o cérebro aprende que essa é uma rota “segura”. É por isso que, depois de perder o domínio, muitos voltam a agir para recuperá-lo — seja com a mesma vítima, seja buscando outra.

No caso do narcisismo patológico, o eixo é mais emocional. O abusador oscila entre medo de abandono e necessidade de manter o ego inflado. Por isso, são comuns ciclos de idealização, love bombing e hoovering: momentos de afeto exagerado e aparente arrependimento para reconquistar a vítima e reestabelecer a relação que o sustenta emocionalmente. O narcisista precisa de suprimento afetivo e validação; quando perde esse combustível, tenta reverter a fuga para não encarar seu vazio interno.

Já o transtorno de personalidade antissocial opera de forma diferente. A base não é dependência emocional, mas poder e controle frios. O indivíduo pode até usar estratégias de sedução ou falsa reconciliação, mas o objetivo não é preservar vínculo nem alimentar o ego ferido — é retomar domínio e manter a sensação de invulnerabilidade. A empatia é ainda mais comprometida, e o cálculo tende a ser instrumental: “como manter vantagem e acesso àquilo que desejo”.

Essa distinção é importante para compreender riscos e proteger possíveis vítimas. Onde há narcisismo, é comum haver ciclos de aproximação e afastamento movidos por feridas do ego; onde há traços antissociais, a manipulação é mais estratégica e desprovida de vínculo emocional real. Em ambos os casos, romper exige apoio e consciência, porque a zona de conforto da violência oferece ao agressor a ilusão de segurança — e é justamente isso que o leva a tentar repetir, controlar e manter a vítima presa.

Predadores silenciosos e o poder da fachada social

Nem todo indivíduo que opera na sombra é abertamente violento ou alvo de processos criminais. Existe um perfil que se camufla bem: os predadores silenciosos ou “camaleões sociais”. Eles constroem imagens respeitáveis, ocupam funções de confiança — pais de família, líderes comunitários, religiosos, profissionais admirados — enquanto exercem abuso em espaços privados. Esse funcionamento é descrito em criminologia como predador pro-social: alguém capaz de aparentar valores positivos e, ao mesmo tempo, manipular e explorar vulnerabilidades de quem está sob sua influência.

O segredo dessa estratégia é entender profundamente como a sociedade funciona. Esses indivíduos observam normas, discursos morais e expectativas coletivas para se integrar e, assim, se proteger de suspeitas. Sabem quando exibir bondade, caridade ou devoção religiosa; constroem reputações que dificultam denúncias. Muitas vezes, a própria comunidade os defende caso algo venha à tona, reforçando o silêncio das vítimas.

Esse tipo de predador usa poder simbólico além do físico. Ele manipula narrativas, distorce fatos, isola quem ameaça expor verdades. Pode fazer a vítima sentir que ninguém acreditará nela ou que denunciar trará mais prejuízo do que permanecer calada. Frequentemente alterna momentos de aparente cuidado e violência psicológica, criando confusão emocional e dependência. Essa tática é chamada de abuso coercitivo, porque mantém a vítima presa a um ciclo de medo e esperança.

A cultura patriarcal e as estruturas de desigualdade ajudam a manter esse sistema invisível. Em muitas comunidades, o prestígio masculino continua valendo mais que a segurança de mulheres e crianças. A vergonha em torno de abuso sexual — especialmente quando envolve família — alimenta a ideia de que é melhor ocultar. Instituições religiosas e espaços de poder, quando não preparados, também podem reforçar o silêncio ao proteger reputações em vez de acolher vítimas.

É nesse cenário que abusadores socialmente integrados se perpetuam: aproveitam-se da falta de educação emocional, da ausência de canais seguros de denúncia e da descrença coletiva. Expor esses mecanismos é parte da prevenção. Significa ensinar crianças a reconhecer manipulação, treinar profissionais para identificar padrões de abuso invisível e criar políticas que protejam denunciantes.

Compreender como a fachada respeitável pode ser usada como armadura não é cínico; é estratégico. É um convite a enxergar que perigo não veste sempre a máscara óbvia do criminoso. Muitas vezes, o predador se apresenta como protetor — e essa contradição é o que o torna mais difícil de enfrentar.

O caso A. Murugan e o retrato do antissocial funcional

Casos recentes ajudam a compreender como a antissocialidade pode operar de forma altamente planejada e invisível. Um exemplo é o de A. Murugan, na Índia, que chamou atenção internacional por reunir em si características clássicas do predador silencioso. Murugan mantinha uma imagem pública impecável: bem relacionado, visto como pessoa confiável e socialmente integrada. Essa fachada permitiu que, por anos, ele ocultasse um funcionamento interno marcado por frieza, manipulação e cálculo estratégico.

O caso só veio à tona quando a própria filha de Murugan decidiu falar em um programa indiano de casos de família. Ela denunciou que vinha sendo abusada sexual e psicologicamente por ele e revelou que o pai havia assassinado um amigo próximo e, mais tarde, manipulado o namorado dela a participar de crimes. Essa coragem quebrou anos de silêncio e expôs como um abusador pode controlar totalmente a vida de quem está em posição vulnerável, inclusive dentro da própria casa.

Segundo as investigações, Murugan assassinou o próprio amigo e, posteriormente, a filha desse amigo e o namorado dela — que, em determinado momento, havia se tornado seu cúmplice. O padrão de ação se repetiu: aproximação baseada em confiança, criação de um ambiente controlado, execução fria e sem arrependimento. Não houve perda de controle, impulso repentino ou remorso posterior. Pelo contrário, Murugan manteve postura calma e desafiante até o julgamento. Ao ser condenado, afirmou que “não importa quantas penas de morte receba; só morrerei uma vez mesmo”, evidenciando total desprezo pela punição e pelas normas sociais.

Esse tipo de postura ilustra bem a diferença entre transtorno de personalidade antissocial e narcisismo patológico. Enquanto o narcisista busca validação e reage a feridas do ego, o antissocial puro age para manter poder e controle, sem necessidade de aprovação ou vínculo emocional. Ele pode seduzir, aparentar cuidado ou moralidade quando isso serve aos seus objetivos, mas não há compromisso afetivo real. Por isso, é especialmente perigoso: sabe manipular a percepção social, repetir estratégias com vítimas diferentes e manter-se invisível até que o dano seja irreversível.

Estudar casos assim não tem objetivo de sensacionalizar, mas de tornar visível um perfil que pode existir em qualquer sociedade, especialmente onde silêncio comunitário e ausência de proteção permitem que indivíduos perigosos se escondam atrás de reputações respeitáveis.

Capitães da Areia: infância ferida e ciclo social da violência

A história contada por Jorge Amado em Capitães da Areia é mais do que um retrato literário; é um documento social sobre como a violência estrutural forma destinos. Publicado em 1937, o romance acompanha um grupo de meninos abandonados nas ruas de Salvador — Pedro Bala, Sem-Pernas, Professor, Boa-Vida e tantos outros — que sobrevivem entre furtos, fome e exclusão. Amado denuncia a ausência de Estado e família, a repressão policial e o preconceito que transforma crianças em criminosos antes mesmo de qualquer chance de escolha.

Cada personagem simboliza uma face da infância ferida: o líder que aprendeu a ser duro para proteger o grupo; o garoto que sonha, mas já não confia no futuro; aquele que esconde fragilidades atrás de humor ou rebeldia. É a tradução ficcional daquilo que a psicologia descreve hoje como trauma complexo. São meninos cujo cérebro e identidade se reorganizam para enfrentar abandono e ameaça constante.

O livro também mostra como fatores sociais alimentam a repetição do mal. Miserabilidade, trabalho infantil, ausência de escolas e cuidados básicos, racismo e patriarcado criam um ambiente onde violência vira linguagem de sobrevivência. A polícia é apresentada mais como força de punição que de proteção; os adultos, quando aparecem, frequentemente exploram ou ignoram. Assim, os Capitães aprendem cedo a se defender atacando — não porque nasceram violentos, mas porque tudo ao redor diz que ser vulnerável é morrer.

Essa narrativa, ainda atual, explica por que em regiões pobres a violência sexual, doméstica e comunitária persiste. Quando há fome, isolamento, falta de informação e nenhum sistema protetor, a lógica do poder pelo medo encontra terreno fértil. A obra de Amado, embora escrita no início do século XX, continua ecoando nos noticiários de hoje, onde meninas engravidam na adolescência por abuso, crianças crescem sem proteção, e jovens são criminalizados antes de qualquer chance de cura.

Trazer Capitães da Areia para essa reflexão é lembrar que compreender o agressor não é desculpar — é olhar o ambiente que fabrica tanto vítimas quanto predadores. É perceber que políticas de infância, educação emocional e apoio social não são luxo; são estratégias para quebrar a cadeia que Jorge Amado já denunciava. A literatura funciona como alerta vivo: sem mudanças estruturais, a história dos meninos da areia continua a se repetir nas periferias e favelas do Brasil.

Memórias e sinais que revelam um padrão antigo

Em conversas com pessoas mais velhas que cresceram na Bahia das décadas de 1930 e 1940, é possível perceber como a pobreza extrema, a violência doméstica e a ausência de proteção deixaram marcas profundas. Histórias de infâncias passadas em casas sem estrutura, com fome constante e convivência com álcool e agressões eram narradas quase com naturalidade — não porque fossem leves, mas porque eram comuns. Falas sobre pais que bebiam, batiam, humilhavam e “faziam coisas que não faziam com a mulher” surgem como pistas de traumas não ditos e de violências que ficaram soterradas por silêncio e vergonha.

Ao ouvir essas lembranças, fica evidente como a miséria desorganiza lares e cria ambientes onde dor se normaliza. Sem rede de apoio, sem Estado e sem informação, famílias isoladas aprendem a sobreviver em um território onde medo e humilhação se tornam rotina. É a mesma atmosfera que ainda aparece em reportagens atuais sobre pobreza profunda: como aquela que mostrava uma menina de treze anos grávida pela segunda vez, dormindo com a mãe e o bebê em um colchão de papelão (enquanto o único homem da casa dormia no único colchão da casa); o foco era a miséria, mas o cenário gritava vulnerabilidade e risco de abuso.

Essas narrativas, antigas e recentes, ajudam a entender por que padrões de dominação e violência se repetem. Onde há abandono, cresce a crença de que poder é igual a segurança. Onde falta dignidade, instala-se a lógica de controlar para não ser controlado. Sem políticas públicas, sem diálogo e sem espaço para elaborar traumas, o que um dia foi defesa individual vira comportamento coletivo.

Perceber esses sinais não serve para desculpar nem para aceitar abusos, mas para enxergar que muitos agressores nascem de um mesmo solo: dor não cuidada, isolamento, miséria e medo. É também um alerta para a urgência de quebrar esse ciclo com educação emocional, proteção social e redes de apoio que interrompam a herança da violência antes que ela encontre novas vítimas.

Nomear a sombra para que ela não governe

Ao percorrer essas camadas — trauma infantil, cérebro moldado pelo medo, narcisismo como couraça, predadores silenciosos e as engrenagens sociais que os sustentam — fica evidente que a violência extrema não nasce do nada. Ela é construída em silêncio, reforçada pela miséria, pela desigualdade, pela cultura que protege quem domina e abandona quem sofre. Compreender isso não significa atenuar responsabilidade, mas iluminar um caminho de prevenção e ruptura.

A literatura já denunciava esse ciclo há muito tempo. Em Capitães da Areia, Jorge Amado mostrou meninos abandonados em Salvador nos anos 1930, vivendo entre fome, violência e falta de afeto. Sem família, sem Estado e sem proteção, muitos daqueles personagens são moldados para a luta crua pela sobrevivência — o mesmo caldo que hoje continua a produzir vítimas e agressores em comunidades marcadas pela pobreza. A cada dia, em bairros periféricos e zonas rurais, histórias de abuso e dominação se repetem porque a escassez e a miséria fragilizam lares, isolam famílias, impedem acesso a informação e mantêm vítimas vulneráveis ao controle do agressor.

Quando entendemos que o mal é muitas vezes um processo — e não uma essência imutável — conseguimos agir mais cedo. Crianças podem ser protegidas antes de se tornarem adultos perigosos; vítimas podem ser fortalecidas antes de se perderem em isolamento; comunidades podem aprender a reconhecer manipulação e a desarmar narrativas que escondem abuso atrás de moralidade aparente.

Mas a mudança não se dá apenas fora. Cada pessoa que decide olhar para a própria história, identificar traumas e buscar cura também interrompe correntes antigas. Reconhecer que a dor herdada não precisa se converter em violência é um ato de resistência espiritual e social. Essa escolha individual soma-se a políticas públicas, educação emocional e redes comunitárias que não tolerem o silêncio como cúmplice.

Há algo de profundamente humano nesse processo: nomear o que estava oculto, compreender como a mente ferida pode virar predadora e, ao mesmo tempo, afirmar que existe outro caminho. Luz aqui não é ingenuidade; é consciência. É ter coragem de conhecer a sombra sem se tornar refém dela.

Ao escrever, estudar e conversar sobre esses temas, ajudamos a quebrar a repetição que Jorge Amado já enxergava quase um século atrás. Protegemos crianças, fortalecemos vítimas, responsabilizamos agressores e damos um passo real para que lugares pobres deixem de ser fábricas de dor e se tornem territórios de futuro. Nomear a sombra não a alimenta; pelo contrário, é o primeiro passo para que ela perca força e para que a vida possa seguir com mais clareza e dignidade.

Colonização, violência estrutural e a herança social brasileira

A formação social do Brasil começou sob um projeto de colonização que já carregava desigualdade e brutalidade. Parte dos primeiros colonos portugueses que vieram não era composta por famílias estruturadas, mas por homens deslocados, degredados, aventureiros e pessoas que em Portugal estavam à margem do poder econômico. A Coroa enviava indivíduos sem herança ou condenados por pequenos crimes para ocupar a nova terra; esse processo se somou a um modelo de exploração baseado no trabalho escravizado de povos africanos e indígenas, criando um caldo social de hierarquia violenta e desumanização.

Esse início deixou marcas profundas. O patriarcado colonial se sustentou na força física, no controle sexual e no medo como mecanismos de dominação. Crianças, mulheres e pessoas escravizadas eram mercadorias ou propriedades; não havia Estado protetor, nem leis que garantissem dignidade. A violência doméstica, a exploração infantil e o estupro como arma de poder foram naturalizados nas relações privadas e públicas. Isso não significa que existam povos “geneticamente violentos”, mas que um ambiente de abuso extremo pode reforçar traços biológicos de impulsividade e baixa empatia em quem já tem predisposição. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que há algum grau de herança individual em traços antissociais, mas é o contexto social que autoriza ou bloqueia sua expressão.

A combinação entre predisposição individual e cultura permissiva explica por que ciclos de violência podem atravessar gerações. Onde o ambiente permanece precário — miséria, racismo estrutural, desigualdade de gênero e ausência de Estado —, antigos padrões coloniais de dominação continuam sendo replicados. Ainda hoje, regiões empobrecidas repetem histórias de abandono e abuso porque o país não desfez totalmente a lógica de controle herdada da colonização: poder concentrado, fragilidade institucional e pouca proteção à infância.

Falar dessa origem não é culpar o passado, mas compreender as raízes para agir no presente. Reconhecer que a violência brasileira não nasceu espontaneamente — foi estruturada historicamente — ajuda a quebrar a ideia de que somos “naturalmente marginais”. Somos resultado de escolhas políticas e sociais que podem ser revistas. Conhecer essa base é essencial para criar novas políticas de proteção, fortalecer vínculos comunitários e interromper, enfim, o ciclo secular que transforma dor em dominação.

A trajetória dos orfanatos e o elo estrutural entre pobreza, abandono e violência

Desde a Antiguidade, quando o abandono infantil passa a ser combatido por proibições legais e por iniciativas públicas ou religiosas, o “cuidado” institucional surge como resposta à miséria extrema e à ruptura dos laços familiares. Com o tempo, isso se transforma em uma rede de instituições com objetivos declarados de proteção, porém marcadas por rotinas rígidas, alta lotação e pouca capacidade de oferecer vínculo. Esse é o ponto central: a instituição pode garantir abrigo e alimentação, mas raramente supre a necessidade de apego consistente que molda confiança, empatia e pertencimento.

Na Europa medieval, mecanismos como as “rodas dos expostos” eram alternativas para evitar mortes por abandono, mas consolidavam um cuidado anonimizado. Nos séculos XVIII e XIX, a filantropia urbana e o crescimento de orfanatos formalizaram o acolhimento em larga escala. O foco, porém, costumava recair sobre a sobrevivência física e a disciplina, e não sobre a reparação afetiva. Em vários contextos, crianças foram direcionadas para trabalho precoce, aprendizagem “utilitarista” ou experiências que hoje reconheceríamos como desrespeitosas à infância. A mensagem estrutural transmitida é a de que a pobreza deve ser gerida com controle e produtividade, não com redes de suporte que integrem família, comunidade e Estado.

No século XX, crescem denúncias sobre superlotação, punições e negligência em diferentes países. Ao mesmo tempo, movimentos de “realocação” de crianças para outras regiões ou famílias, muitas vezes sem acompanhamento adequado, revelam a fragilidade de um modelo que promete proteção, mas pode deslocar a criança de um desamparo para outro. O padrão que atravessa épocas é a tentativa de corrigir, com institucionalização, aquilo que nasce no terreno da desigualdade: lares colapsados pela miséria, ausência de serviços públicos, violência doméstica normalizada e uma cultura que tolera a invisibilidade de crianças pobres.

Quando a infância é vivida em ambientes de ameaça — seja na rua, seja em instituições frias —, o sistema nervoso aprende a priorizar defesa. Sem adultos estáveis e previsíveis, o cérebro infantil “otimiza” sobrevivência: amplia hipervigilância, reduz confiança, endurece a leitura do outro. A institucionalização sem vínculo não cria violência por si só, mas amplifica fatores de risco quando se soma à pobreza extrema, ao racismo estrutural, ao patriarcado e à ausência de proteção comunitária. O resultado é um terreno em que a força passa a parecer sinônimo de segurança e controle, e onde formas de abuso se repetem como estratégias aprendidas para não voltar à impotência.

A dimensão social é decisiva. Orfanatos se expandem historicamente em contextos de crise: guerras, epidemias, colapsos econômicos. São respostas emergenciais a tragédias coletivas, mas não substituem políticas permanentes de cuidado. Onde o Estado é frágil, a escola não integra, a assistência não chega e a rede comunitária é rarefeita, as instituições viram depósito de problemas sociais que deveriam ser enfrentados na origem: desigualdade, fome, habitação, trabalho digno para as famílias, saúde mental e prevenção de violências. Sem essa base, o ciclo se retroalimenta: a criança sem proteção vira jovem sem horizonte; o jovem sem horizonte encontra na violência uma linguagem de poder; a sociedade responde com punição tardia, raramente com reparação.

Os aprendizados internacionais das últimas décadas apontam saídas. Países e organizações que priorizaram acolhimento familiar, adoção responsável, programas de fortalecimento de vínculos e acompanhamento multiprofissional reduziram a dependência de grandes instituições. Não se trata de idealizar a família em qualquer condição, mas de reconhecer que o desenvolvimento saudável exige figuras estáveis, previsíveis e emocionalmente disponíveis, algo difícil de produzir em estruturas massificadas. Quando a institucionalização é inevitável, as boas práticas incluem unidades pequenas, equipes capacitadas em trauma, supervisão externa, escolarização de qualidade e participação ativa da comunidade — com metas claras de reintegração familiar ou adoção, e não de permanência por inércia.

Conectar essa trajetória ao presente significa entender que pobreza não é apenas falta de renda, mas falta de rede: ausência de pessoas e políticas que sustentem a criança no cotidiano. Em bairros marcados por miséria e violência, é previsível que lares entrem em colapso e que crianças fiquem expostas a abuso e negligência. A institucionalização, ao invés de interromper o ciclo, pode congelá-lo quando não está orientada para o vínculo. Por isso, políticas de infância efetivas começam antes do orfanato: transferência de renda, alimentação escolar, creches acessíveis, saúde da família, apoio parental, educação emocional, serviços de proteção que funcionem e um sistema de justiça que responsabilize sem reproduzir violências.

Do ponto de vista preventivo, três frentes são estratégicas: (1) redução da pobreza infantil e proteção social contínua; (2) captação precoce de risco (violência doméstica, abuso, negligência), com equipes territoriais que conhecem as famílias e atuam antes da ruptura; (3) cuidado centrado no vínculo sempre que houver afastamento: poucas figuras de referência, constância, escuta qualificada, integração escola-saúde-assistência e horizonte definido de reintegração ou adoção.

Em síntese, a história dos orfanatos revela um esforço civilizatório de proteger a infância, mas também expõe o limite de respostas que não tocam a raiz da desigualdade. O que sustenta a repetição de violência e abuso não é o “destino” de crianças pobres, e sim a persistência de ambientes que falham em oferecer base, pertencimento e justiça. O rompimento real do ciclo exige tirar o cuidado do lugar de caridade e elevá-lo a política de Estado: alimentação, moradia, afeto, escola, saúde mental e responsabilidade pública como alicerces, para que nenhuma criança precise aprender a sobreviver onde deveria ter aprendido a confiar.

Espiritualidade, escolha e ruptura dos ciclos

Apesar de todo o peso do trauma e das estruturas sociais que o sustentam, sempre existe a possibilidade de escolha e transformação. Esse é um ponto difícil de aceitar porque muitos fatores empurram para a repetição: escassez, miséria e pobreza enfraquecem redes de proteção e ampliam a vulnerabilidade de quem já foi ferido; a alienação cultural e a falta de acesso a informação impedem que vítimas reconheçam que estão sendo abusadas; o isolamento social, muitas vezes induzido pelo próprio agressor, corta caminhos de saída e apoio.

Abusadores entendem — consciente ou instintivamente — como usar essas brechas. Mantêm dependência financeira, restringem contatos, plantam medo de rejeição e vergonha. Usam táticas como reescrever fatos, desacreditar percepções, alternar violência e aparente cuidado para confundir e manter controle. Essa manipulação funciona melhor em contextos onde já há desigualdade e falta de políticas públicas: a vítima sem recurso, informação ou rede é mais facilmente aprisionada.

Ainda assim, o livre-arbítrio não desaparece. Mesmo quem cresceu em ambientes devastadores pode buscar caminhos de cura: terapia, espiritualidade que promove autoconsciência, grupos de apoio, educação. Esses recursos ajudam a reprogramar o cérebro e reconstruir uma identidade que não dependa de dominar. A jornada é longa e exige enfrentar a vergonha e a dor que antes se tentava evitar — mas é possível.

Do ponto de vista espiritual, cada geração tem chance de interromper pactos invisíveis de violência. Muitas tradições falam sobre “quebrar enredos” ou “curar linhagens”, simbolizando a decisão de não reproduzir a dor recebida. Isso se faz com consciência e ação concreta: reconhecer abusos, impor limites, buscar ajuda, dar nome ao que antes era tabu.

Para quem observa de fora, compreender não significa perdoar ou reaproximar-se de agressores. Significa tirar a ingenuidade da equação e entender como o mal se sustenta — para proteger vítimas, fortalecer redes comunitárias e exigir justiça que vá além da punição isolada. Significa também não cair em discursos fatalistas que naturalizam a violência como algo “cultural” ou “impossível de mudar”.

Romper padrões é um trabalho coletivo: famílias que educam para o respeito, comunidades que quebram o silêncio, políticas que apoiam crianças vulneráveis, espiritualidade que cura em vez de manipular. É nesse espaço que a luz se afirma — não como ingenuidade, mas como lucidez capaz de impedir que traumas antigos continuem produzindo predadores e novas vítimas.

🌱 Se quiser aprofundar sobre saúde mental, trauma e neurodivergência, explore outros textos em Universos da Bru — um espaço para entender a mente humana com sensibilidade e informação confiável.

Brunna Melo — Estratégia com alma, palavra com presença

Brunna Melo é estrategista de conteúdo, revisora, copywriter e guardiã de narrativas que curam. Atuou por uma década na educação pública, onde aprendeu, na prática, que toda comunicação começa com escuta. Sua trajetória une técnica e intuição, método e magia, estrutura e sensibilidade.

Formada em Relações Internacionais, mas também com formação técnica em Recursos Humanos e Secretariado, Brunna carrega ainda em seu percurso a pós-graduação em Diplomacia e Políticas Públicas e cursa a licenciatura em Psicopedagogia. Dos 16 aos 26 anos trabalhou na rede pública de Itapevi, onde desenvolveu um olhar atento às subjetividades, à inclusão e à palavra como ferramenta de transformação. Em 2019, realizou intercâmbio em Montreal, no Canadá, onde consolidou sua fluência em francês, inglês e espanhol, ampliando sua visão multicultural e espiritual.

Hoje, Brunna integra SEO técnico, copywriting consciente e comunicação simbólica para marcas e pessoas que desejam crescer com base, respeitando o tempo de quem lê e a verdade de quem escreve. Atua em projetos nacionais e internacionais com foco em posicionamento estratégico, revisão acadêmica, produção de conteúdo e construção de autoridade orgânica com profundidade e coerência.

Mas sua atuação vai além da técnica. Brunna é bruxa de alma antiga, com forte ligação à ancestralidade, aos ciclos e à linguagem como portal. Sua escrita é ritualística, sua presença é intuitiva e seu trabalho parte do princípio de que comunicar é também cuidar — é criar campos de confiança, abrir espaço para o sagrado e firmar digitalmente o que o corpo muitas vezes não sabe nomear.

Mãe, mulher neurodivergente, educadora e artista, Brunna transforma vivências em matéria-prima para narrativas com sentido. Seus textos não são apenas bonitos — são precisos, respeitosos, vivos. Acredita que conteúdo de verdade não serve só para engajar, mas para construir pontes, evocar arquétipos, gerar impacto real e deixar legado.

Atualmente, colabora com agências e marcas que valorizam conteúdo com presença, estratégia com alma e comunicação como campo de cura. E continua firmando um só compromisso: que toda palavra escrita esteja a serviço de algo maior.

Referências bibliográficas

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2008. (1ª ed. 1937).

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

DEL PRIORE, Mary. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1975.

HARE, Robert D. Without conscience: the disturbing world of the psychopaths among us. New York: Guilford Press, 1993.

HERMAN, Judith Lewis. Trauma and recovery: the aftermath of violence — from domestic abuse to political terror. New York: Basic Books, 1992.

MATÉ, Gabor. In the realm of hungry ghosts: close encounters with addiction. Berkeley: North Atlantic Books, 2008.

MILLER, Alice. O drama da criança bem-dotada: como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos filhos. São Paulo: Summus, 1997.

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. Rio de Janeiro: Editora USU, 1997.

STARK, Evan. Coercive control: how men entrap women in personal life. New York: Oxford University Press, 2007.

STOUT, Martha. O sociopata ao lado: o homem comum que manipula, engana e destrói sem sentir culpa. Rio de Janeiro: Sextante, 2005.

VAN DER KOLK, Bessel. O corpo guarda as marcas: cérebro, mente e corpo na cura do trauma. São Paulo: Leya, 2016.

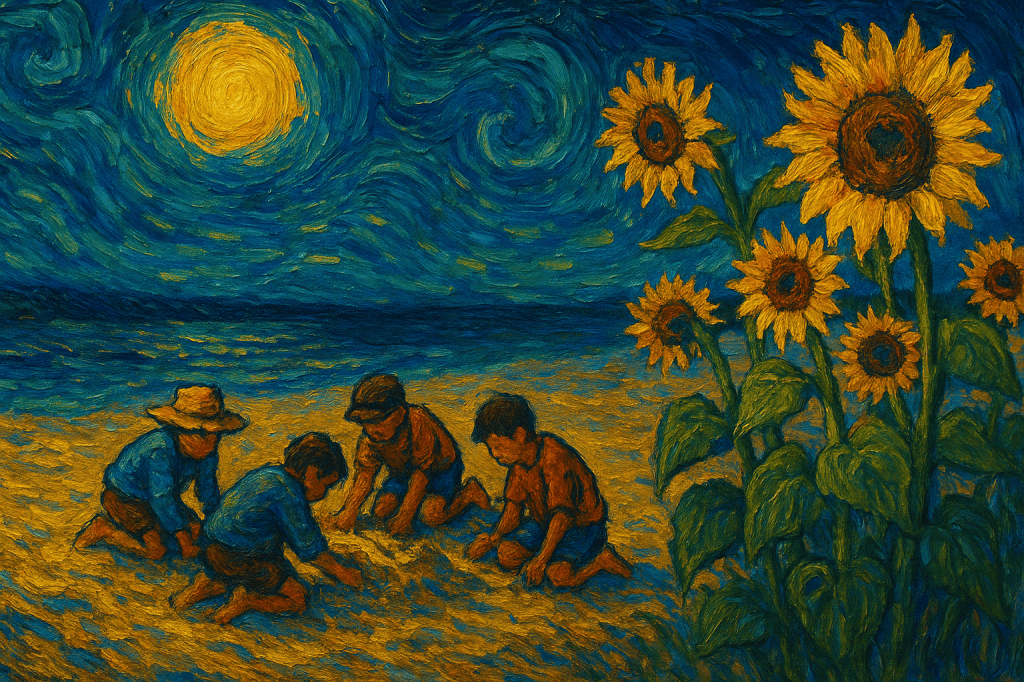

MELO, Brunna; CHATGPT. Releitura de Van Gogh e Capitães da Areia: ilustração conceitual para o artigo “De Capitães da Areia à atualidade”. 2025. Imagem digital gerada por inteligência artificial com direção de Brunna Melo.

Deixe um comentário